注疏在中國有著悠遠的傳統,而佛經的註釋,幾乎是緊隨譯經之後便開始,至今未曾間斷;註解幫助讀者更明瞭經文的內容與意義,而隨著發展很多註解在忠實釋說經義之際,其實也含蘊著注疏者獨到的見解,甚至因而對佛學發展產生了深遠的影響;號為「華嚴疏主」的澄觀,便是如此關鍵性的人物之一。

澄觀,字大休,姓夏侯,越州山陰人(今浙江紹興)。他的生平有兩種說法:一者根據《宋高僧傳》載,「元和年卒,春秋七十有餘。」另一為依據《釋門正統》、《佛祖統紀》、《華嚴玄談會玄紀》、《釋氏疑年錄》等資料所載,生於唐玄宗開元二十六年,卒於唐文宗開成四年,年一百零二歲,後者是較為普遍的看法。另外,裴休為澄觀作有《妙覺塔記》碑記,也是可供參考的資料。《宋高僧傳》云:「觀俊朗高逸,弗可以細務拘。遂遍尋名山,旁求祕藏。」且「解從上智,性自天然」,「多能之性,自天縱之」。澄觀早年到處求學,曾依潤州棲霞寺醴律師,學「相部律」;本州依曇一,學「南山律」,受具足戒。更從金陵玄璧法師傳關河「三論」,「三論」盛於江表,澄觀功不可沒。大曆年中至瓦棺寺學《大乘起信論》和《涅槃經》;於淮南法藏,學新羅元曉《大乘起信論疏》;復至杭州天竺寺師從法詵習《華嚴經》。大曆七年,前往剡溪從成都慧量法師,研究「三論」;十年,又到蘇州從天台湛然習止觀及《法華》、《維摩》等經疏。後又謁牛頭慧忠、徑山道欽、洛陽無名,咨決南宗禪法,復見慧雲禪師,探習北宗玄理。澄觀非常廣泛地學習各宗各派,三論、天臺、禪、華嚴各宗,幾乎當時佛學界風行的觀點,在其思想學說中都有所融攝體現,此外澄觀還精通中國傳統典籍:經、傳、子、史、小學、《蒼》、《雅》、天竺悉曇、諸部異執,《四圍》、五明、祕呪、儀軌,至于篇、頌、筆語、書蹤,皆能博覽嫻熟。這些四處遊方訪學的經歷與博學的態度,為他日後能精於注疏、繼承發展華嚴理論奠下深厚基礎。

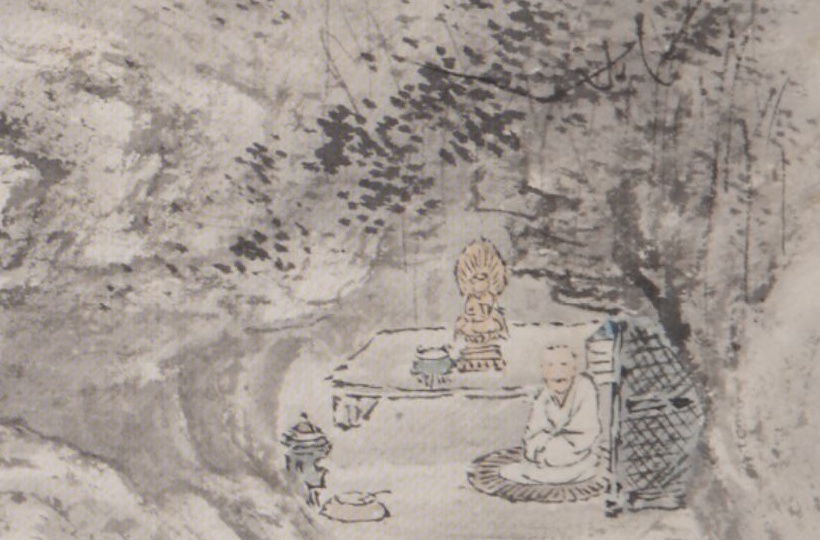

大曆十一年,澄觀遊五台山、峨嵋山後,還居五台山大華嚴寺,並應寺主賢林邀請,開始講《華嚴經》;講學過程中,因感到舊疏文繁義約而發願重撰新疏。歷時四載,貞元三年完成《大方廣佛華嚴經疏》二十卷,又為弟子演講方便,寫了《大方廣佛華嚴經演義鈔》十卷,合稱《華嚴經疏》。後來又應節度使李自良之邀請,宣講於太原崇福寺;此時澄觀已開始受到朝廷注意,德宗便曾遣使宣詔,但此時澄觀未入京,卻是到中條山棲岩寺住了一段時日。

貞元十二年,澄觀奉詔到長安崇福寺,和般若三藏一起從事烏茶國進獻《華嚴》後分梵夾部分之譯經工作;貞元十四年譯成,即今所稱《四十華嚴》,德宗賜紫衲方袍,禮為「教授和尚」。又詔令造疏,澄觀於是在終南山草堂寺撰成《貞元新譯華嚴經疏》十卷及《行願品經別行疏》一卷。德宗亦曾迎澄觀入內殿闡揚大經,授予澄觀「鎮國大師」、「清涼國師」之號,進天下大僧錄。後來,澄觀為答唐順宗之問,曾作〈答順宗心要法門〉,又述《了義》及《食肉得罪因緣》。而唐憲宗也曾召澄觀入內講述法界要義,敕有司鑄金印,封澄觀為「大統清涼國師」。後之穆宗、敬宗也都對其十分敬仰;文宗時加封「大統國師」,前後講《華嚴經》五十餘遍,開無遮大會十五設,於其開成四年圓寂之後,文宗「特輟朝三日,重臣縞素」。澄觀號為「華嚴疏主」,一生著書四百餘卷,前述重要著作外另有:《華嚴法界玄鏡》二卷、《華嚴經略策》一卷、《三聖圓融觀門》一卷、《華嚴經綱要》三卷、《五蘊觀》一卷、《三聖圓融觀門》一卷、《華嚴心要法門》一卷、《華嚴經行願品疏》十卷等等。澄觀一生為「七帝門師」,與朝臣和地方官吏多有往來,弟子傳法者百餘人,堪講者千數,遂使華嚴宗蔚然興盛。

澄觀與杜順、智儼一脈相承,統合了華嚴宗在慧苑判教後內部所產生的理論歧異,重新闡釋並維護了法藏的正統地位;但澄觀其實並非是對法藏的簡單延續,在其思想體系中,夾雜著許多在融攝各宗後,對佛學問題的獨特看法。澄觀的努力,結束了華嚴宗的分歧,使華嚴宗能面對當時各種挑戰而得以復興,並下開宗密禪教合一之先河,甚至是對三教合一思想有所啟迪,影響及於後來的宋明理學,是極為重要的關鍵人物。而形成其思想體系的淵源,在澄觀個人的博學與遊方經歷之外,與當時佛學達於極盛,中土佛教各大宗派大師紛然出現,且禪宗逐漸大興的社會背景也密切相關。可以說,澄觀以其遊方經歷、轉益多師的豐碩成果,虔心傾注於繁瑣的華嚴經疏,最終也以其精彩絕倫的一生,為如此異彩紛呈的時代作了輝煌的註腳。

參考書目:

1.宋.左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰,〈唐代州五臺山清涼寺澄觀傳〉,《宋高僧傳》卷第五,大正新修大藏經刊行會編:《大正新脩大藏經》第50冊,2061經,東京:大藏出版株式會社,1988年,頁737a4-24。

2.李小山:〈泗州開元寺僧澄觀考〉,《蘭台世界》,2011年6月,頁76-77。

3.屈大成:〈澄觀的生平及其著作〉,《正觀雜誌》第3期1997年12月25日,頁95-118。

4.胡民眾:《澄觀佛學思想研究》,佛光山文教基金會編輯:《《法藏文庫》碩博士學位論文:中國佛教學術論典》第18冊(高雄:佛光山文教基金會,2001年),頁1-165。

5.黃懺華:《中國佛教史》,《國家文史叢書》第44冊(臺北:國家出版社,2001年)。