衡觀中國律學的發展,始於曹魏嘉平年間(249-253),當時中天竺曇摩迦羅來到洛陽,看見中國僧人只是剪落鬚髮、身穿染衣,以別俗人,卻沒有戒法的受持儀軌,至於齋懺法事也以一般祭祀方式施作,於是在嘉平二年(250)譯出《僧祗戒心》,即摩訶僧祗部的戒本,做為僧眾持戒的依據。又敦請十位梵僧建立羯磨法,肇啟以十大僧傳戒法的先例,這是中國有戒律和受戒的開始。

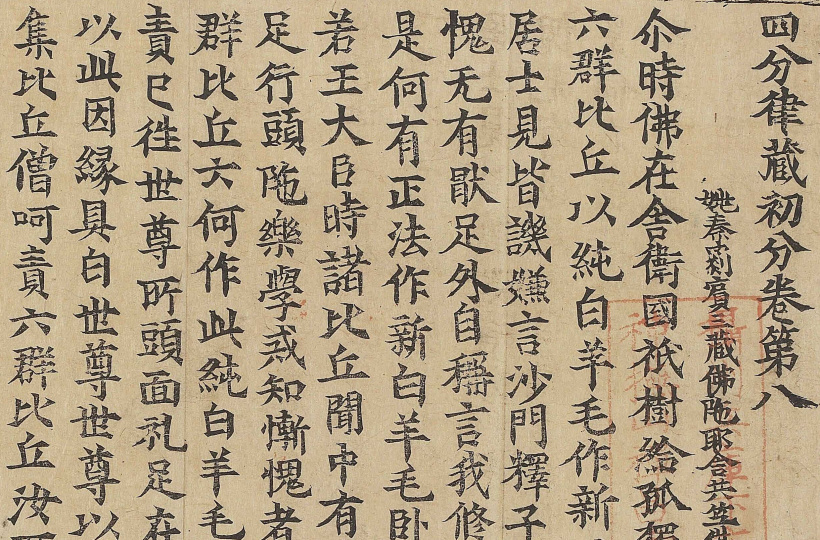

嗣後,律典持續傳譯入華,計有薩婆多部《十誦律》、曇無德部《四分律》、大眾部《摩訶僧祗律》以及彌沙塞部《五分律》,以上即所謂「四律」。四律當中,除《五分律》未曾弘通外,《十誦律》、《摩訶僧祗律》曾盛行於宋、齊、梁各代間。江南一帶多尊奉《十誦律》,關中及其他地方,則多崇尚《僧祗律》。其中,《十誦律》最為盛行,《梁高僧傳》「明律」篇〈傳論〉有記:「雖復諸部皆傳,而《十誦》一本,最盛東國。」由此可知中土一開始乃諸律並弘,但仍以《十誦律》奉持最廣。

如此景況,直到北魏孝文帝年間(471-499),五台山北寺法聰律師輟講《僧祗律》,而專心致力於《四分律》的研習弘揚,並口授《四分律》綱要。其後復經時任僧統的大覺寺慧光律師(468-537)刪定《羯磨戒本》而著《四分律疏》,世稱「光統略疏」,不僅奠定律宗基礎,同時開啟《四分律》疏釋之風。自此以往,《四分律》學一枝獨秀,並於唐時達到鼎盛。

而在當時眾多傳律的祖師中,南山律宗的道宣曾特別稱許智首,如此言道:「戒律傳入中國雖已六百餘年,但學人對於戒的體相多迷昧難解,或是揉雜五部,在實際行持上也往往依從各家師說,未有統一標準。而今律學諸部得以並駕共弘,七眾戒律悉以唐代為標準,這都是仰賴智首律師用力所致!」這不禁令人好奇:智首在弘律上究竟有那些功績而獲道宣如此稱歎?又對律學做出那些貢獻?這些或可從智首的傳記裡管窺一二。

釋智首(567-635),俗姓皇甫氏,為西晉醫學專家皇甫謐之後裔。智首初依雲門寺智旻薙度出家,而智旻即為北方大禪師僧稠的高足弟子。出家以後,智旻認為他年紀尚輕,因此只傳授沙彌戒法,但智首不以此為足,反而獨自研閱《佛遺教經》,期許以戒為師。過後數年,智旻觀其志行堅深,這才應許智首稟受具足大戒,時年二十二歲。受戒以後,復擔憂自己是否確已領受比丘戒,便在古佛塔前請願祈禱,感蒙佛身顯現且用手摩娑頭頂,因而確知自己得戒。這可視為後來南山律宗相當重視是否獲得戒體的開端。

從此以後,智首益加精進鑽研律學,不僅自身操持嚴謹、恪守戒規,許多律儀縱使沒有師授,亦能獨自行持,並在後來參對律典時發現律文所記與自身所行若合符節。對於各部律典亦詳加研讀,尤其當律典間彼此遇有事義衝突時,智首也能消釋滯礙,進而融會而點明箇中要義。在聞律學習方面,智首也往依從慧光高徒──道雲門下另一系的道洪律師聽聞律學,在眾會中學思超拔、通達各部律文,無人能出其右。也因此在未臻而立之年以前,智首早已聞名遐邇且廣開律學講席,門人弟子從其受學者甚眾。

除卻講授律文外,在實際整編律典方面,時值隋文帝廣召天下僧侶重振律學,智首便與其師智旻同往長安總持寺,除了肩負律典講席的工作外,更在四年內考定三藏眾經,將佛典中與戒律相關者逐條摘錄,使得原本戒規缺漏者得以補全。然而,當時關中崇尚大眾部的《摩訶僧祇律》,雖然往年已有洪遵律師創開《四分律》講席,但僧眾普遍對於該律仍較為輕忽。對此,智首乃合觀二部律典,消釋彼此事例出入,並作提綱挈領,申明兩部律典共通之處,因而弭平疑難,大弘《四分律》學。此外,智首也依據道雲所撰《四分律疏》九卷本為基礎,詳細比較各部律文異同以資取捨後,分鈔五部律典為二十一卷,使彼此條文各安其所,不相混亂。這部鈔疏世稱「廣疏」,與慧光的《略疏》、法礪的《中疏》並稱為律宗「三要疏」。後來在唐太宗貞觀元年(627),遇有天竺僧侶攜梵本佛典來華,智首在協同助譯之餘,也摘鈔了新譯佛典中與戒律有關的內容,一一諮詢整理。總此皆可看見智首在律典考校和著錄上的工夫。

晚年的智首仍誨眾不倦,並於貞觀元年(634)受唐太宗禮請而駐錫長安弘福寺,期間拔擢優秀僧侶無數,使得僧數流芳不輟。隔年,因宿疾病發,即卒於弘福寺,享壽六十有九。

從智首的一生,可以概見其對於中土律學的發揚主要在幾個面相上:其一,對於戒律的熱情與操持:按中國佛教發展史,進入隋唐時期已然形具宗派,但智首仍一生奉戒為學,不作其他宗派經論的探求,這沒有相當熱情與執念是難以支持的。而在自身操持上,智首也身體力行結合實踐與戒學,不使戒律淪為空口條文,除透過嚴格地依戒行持檢視所學外,也能由此服眾、樹立榜樣。其二,廣開律學講席:倘若僅僅自身嚴守戒規,能夠影響的層面終究有限。而智首從年輕起便多次肇開講壇,透過講授宣化更大範圍地將律學弘揚出去,這在學術傳播流衍上具有極大的影響力。其三,校理律典與注疏:如果說授眾講學是同時代間平面式的傳播,那麼綜理律典與鈔撰《廣疏》,便可謂是跨越朝代而向後流傳的重要途徑。透過疏理律典中的條文和事例,在文獻上有實務保存之功,也使後學有所依憑。其四,消釋各部律典衝突:從傳記中可以發現,智首治學有項特徵即是融會各部律典,化解彼此衝突與疑難,而他之所以能消弭《僧祇律》與《四分律》兩造矛盾的關鍵,也是透過合觀典籍、消釋疑難進而融會貫通。至於《廣疏》,亦是建立在分鈔五部律文和校訂箇中異同的基礎上完成的。從學術集大成的角度上來看,能夠專精一部律典已非容易,但智首優異之處即在於能夠兼通數部,並在校異的工夫之上進而做到求同會通,因而能建立對各部律典的解釋話語權。綜上數點,無怪乎後來繼承其學的道宣律祖給出如此評價:「自隋文帝末葉以迄唐太宗間的三十餘年,中土談律無人能與智首相抗衡。而唐代以律學聞名者,也都仰賴智首汲引之功。」可謂推崇備至。

參考資料:

(唐)釋慧皎:《高僧傳》,CBETA, T50, no. 2059。

(唐)釋道宣:《續高僧傳》,CBETA, T50, no. 2060。

介永強:〈中古西北佛教戒律學考述:以梁、唐、宋《高僧傳》為中心〉,《敦煌學輯刊》2007年第2期(2007年6月),頁82-89。

佐藤達玄:〈中国南北朝時代における戒律の教線展開〉,《駒沢大学仏教学部研究紀要》第29期(1971年3月),頁74-92。

佐藤達玄:〈四分律宗の展開〉,《印度學仏教學研究》第21卷2期/總號42(1973年3月),頁111-116。

曹仕邦:〈從歷史與文化背景看佛教戒律在華消沈的原因〉,《中華佛學學報》第6期(1993年6月),頁55-71。

曹仕邦:〈僧祇律在華的譯出、弘揚與潛在影響──兼論五分律的譯出與流傳〉,《華岡佛學學報》第7期(1984年9月),頁217-233。

湯用彤:《漢魏兩晉南北朝佛教史(增訂本)》,北京:北京大學出版社,2011年1月。

溫金玉:〈中國律學源流〉,《中華佛學學報》第12期(1999年7月),頁131-144。